Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования мотивации учения в трудах отечественных и зарубежных ученых

Принципиальных различий между понятиями инстинкта и потребностями не было, за исключением того, что инстинкты являются врожденными, неизменяемыми, а потребности могут приобретаться и меняться в течении жизни, особенно у человека. Оба понятия «инстинкт» и «потребность» - обладали одним существенным недостатком: их использование не предполагало наличия психологических когнитивных факторов, связанных с сознанием, с субъективными состояниями организма, которые называются психическими. Поэтому эти два понятия были заменены понятием влечения.

Кроме теорий биологических потребностей человека, инстинктов и влечений, в эти годы (начало ХХ в.) возникли еще два новых направления, стимулированные не только эволюционным учением Ч.Дарвина, но также открытиями И.П.Павлова. Это поведенческая (бихевиористская) теория мотивации и теория высшей нервной деятельности. Поведенческая концепция мотивации развивалась как логическое продолжение идей Д.Уотсона в теории, объясняющей поведение. Кроме Д.Уотсона и Э.Толмена, среди представителей этого направления, получивших наибольшую известность, можно назвать К.Халла и Б.Скиннера. Все они пытались детерменистически объяснить поведение в рамках исходной стимульно-реактивной схемы. В более современном ее варианте (а эта теория продолжает разрабатываться до сих пор почти в таком же виде, в каком она была предложена еще в начале и в середине века Э.Толменом и К.Халлом) рассматриваемая концепция включает новейшие достижения в области физиологии организма, кибернетики и психологии поведения.

Последней из теорий, уже существовавших в начале ХХ столетия и продолжающих разрабатываться сейчас, стала теория органических потребностей животных. Она развивалась под сильным влиянием прежних иррационалистических традиций в понимании поведения животного. Ее современные представители видят свою задачу в том, чтобы чисто физиологически объяснить механизмы работы и функционирования биологических потребностей.

Начиная с 30-х годов ХХ в. появляются и выделяются специальные концепции мотивации, относимые только к человеку. Одна из первых таких концепций явилась теория мотивации, предложенная К.Левином. Вслед за ним были опубликованы работы представителей гуманистической психологии, таких, как А.Маслоу, Г.Оллпорт, К.Роджерс и др.

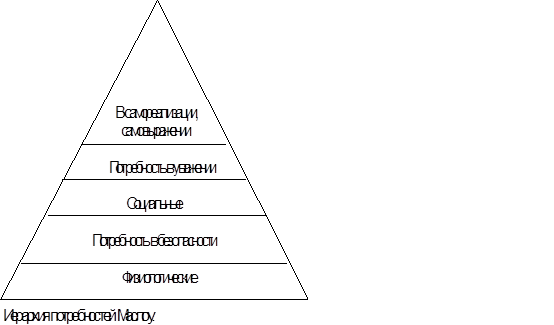

А.Маслоу предложил классификацию человеческих потребностей по иерархически построенным группам, последовательность которых указывает на порядок появления потребности в процессе индивидуального развития, а также на развитость в целом мотивационной сферы. У человека, согласно его концепции, с рождения последовательно появляются и сопровождают личностное взросление следующие пять классов и потребностей:

Рисунок 1

Во второй половине ХХ в. теории потребностей человека были дополнены рядом специальных мотивационных концепций, представленных в трудах Д.Макклелланда, Д.Аткинсона, Г.Хекхаузена, Г.Келли, Ю.Роттера. Общими для всех них являются следующие положения:

1. Отрицание принципиальной возможности создания единой универсальной теории мотивации, одинаково удовлетворительно объясняющей как поведение животного, так и человека.

Другое о образовании:

Традиции коллектива

На всех стадиях развития коллектива возникают, крепнут и сплачивают коллектив большие и малые традиции. Традиции – это такие устойчивые формы коллективной жизни, которые эмоционально воплощают нормы, обычаи, желания воспитанников. Традиции помогают вырабатывать общие нормы поведения, развивают колл ...

Понятие профориентации, сложности профессионального самоопределения и

система профориентационной работы в школе

Само возникновение профессиональной ориентации связывают с появлением первого кабинета профориентации в Страсбурге в 1903 году и бюро по выбору профессий в Бостоне (США) в 1908 г. Работа этих первых профориентационных служб основывалась на «трехфакторной модели» Ф. Парсонса, когда у претендента на ...

Два подхода к преподаванию математики и задача проектирования курса геометрии

Проблемы в самой математической науке неизбежно влекут за собой проблемы в преподавании математики. Пересмотр основ математики сильно отразился на преподовании геометрии, как на основе и историческом начале всей математики. Остро встал вопрос: «Как преподавать математику и в частности геометрию?». ...